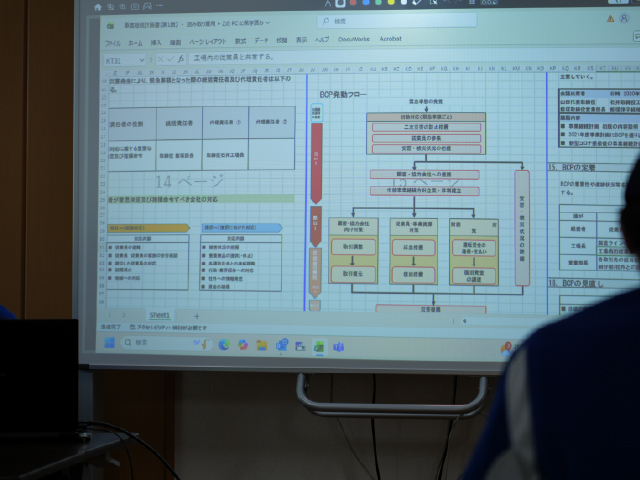

11月6日、毎月開催しているISO研修の一環として、「BCP(事業継続計画)」策定に関する研修を行いました。

今回の研修では、以前に社長が作成された「事業継続計画」の資料をベースに、これを今後の「BCP計画書」として活用できるかどうかを講師に確認していただきました。

その結果、「事業継続計画」は非常によく整理された内容であり、

- 一部不足している項目の追記

- 名簿などデータの最新化

この2点を行えば、十分にBCP計画書として運用できるとの評価をいただきました。

RTO(目標復旧時間)設定の重要性

講師からは、追加しておきたい要素として「RTO(Recovery Time Objective/目標復旧時間)」の設定が挙げられました。

RTOとは、災害やシステム障害が発生した際に「いつまでに業務やシステムを復旧させるか」という目標時間のことです。

「事業継続計画」では、主に災害発生前の備えや対応リストが中心でしたが、復旧フェーズにおける目標設定を加えることで、より実践的なBCP計画書になります。

RTOは「設備面」と「人的面」の両方から検討する必要があり、災害時の対応フローにこれらの視点を整理して追記していくことが求められました。

BCP策定の6つの流れ

BCP計画書は、以下の6つの流れで整理するとわかりやすいとのことです。

- 現状分析

- リスクの洗い出しと影響度の把握

- RTO(復旧目標時間)の設定

- 体制づくり・連絡手順の明確化

- 復旧策・代替手段の整備

- 従業員への周知

現在の「事業継続計画」では、①現状分析、②リスク把握、④体制・連絡手順、⑤代替手段についてはすでに整備されています。

今後は、③復旧目標時間(RTO)の設定と、⑤復旧策の具体化、⑥従業員への周知体制づくりを進める必要があるとのアドバイスをいただきました。

今後の対応と運用のポイント

- 名簿やデータは最新の状態に更新し、年に1回のメンテナンスを必ず実施すること

- 社員への周知は、タイミングを決めて定期的に行うこと

- 外注先への連絡は定期的に行っているものの、BCPの観点からも情報共有を行うことが重要

- 連絡方法が携帯電話に偏っているため、通信が途絶した場合の代替手段を検討すること

- 家族の連絡先は「必須ではないが、できれば記載しておくと望ましい」とのこと

今後の予定

今回の研修で得た内容をもとに、各担当者で相談しながら資料の修正・更新を進め、再度講師に確認を行う予定です。

次回12月の研修で最終的な修正指導を受け、年内にはBCP計画書として完成させることを目標としています。

また、ISO9001の全社研修は現在も章ごとに進行中で、3月頃の完了を見込んでいます。

全社員の理解が十分に深まった段階で、次のステップとしてISO14001の研修に移行していく予定です。

参加者の声

今回の研修では、これまで社内で作成・活用されてきた「事業継続計画」資料について、あらためて内容を見直し、専門家の視点からアドバイスをいただく貴重な機会となりました。研修後、参加者からは次のような感想が寄せられました。

「資料の存在は知っていましたが、従業員の中には今回の研修で初めて「このような計画書があるんだ」ということを知った人も多かったと思います。

専門の講師に見ていただき、「全体的にとてもよくできている」と評価してもらえたので安心しました。

参加者一人ひとりが、自社の計画書を「自分たちの手でつくり上げていく」という意識を持ち始めたことが、今回の研修の大きな成果といえそうです。

今後も継続的に見直しと改善を重ねながら、実践的なBCP計画書の完成を目指していきます。