9月11日に行われた研修から一か月、「現場への十分な浸透」を目標に第3回ISO9001研修が10月9日に実施されました。

第二回では品質マニュアル内の第四項「組織の状況」についてでしたが、第三回では第六項「計画」についてをISO推進委員部員が講義を行ってくださいました。

ISOを知らない皆さまからすれば、第五項を何故飛ばすのかとお思いの方もいらっしゃるかもしれません。ISO9001の第五項目は「リーダーシップ」つまり経営者についての項目であり、現場への浸透と目的とする当研修では分かりやすさを重視するために省略して講義を行っています。

計画 リスクと機会

第六項「計画」では以下の三項目について書かれています。

- 6.1 リスク及び機会への取組み

- 6.2 品質目標及びそれを達成するための計画策定

- 6.3 変更の計画

品質方針や目標を達成するためにはどのような計画を立て、また必要時にはどのように変更すべきかがその内容です。また、その記録は昼食定例報告会、品質安全推進委員会議事録に記録する事としています。

6.1 リスク及び機会への取組み

組織は、品質マネジメントシステムが意図した成果を達成し、望ましくない影響を防ぎ、継続的改善を促進するために、リスクと機会を特定・評価し、対応策を講じる必要があります。ここで言うリスクと機会とは具体的に

- リスク=計画における悪影響や不安要素

- 機会=改善・効率化・顧客満足向上などのチャンス

のように表せます。

6.2 品質目標及びそれを達成するための計画策定

組織は、測定可能な品質目標を設定し、それを達成するための計画を立てる必要があります。目標は適切な部門や階層で設定され、達成時期や進捗の評価方法も明確にします。この時、目標はSMARTの法則に従った(具体的・測定可能・達成可能・関連性・期限)ものが望ましいとされています。

6.3 変更の計画

品質マネジメントシステムに関連する変更を行う際には、計画的に実施し、変更による影響を評価し管理する必要があります。そして変更する際には

- なぜ変更が必要か

- 変更の影響範囲

- 変更時に利用可能なリソースと責任の分担

- 変更後の効果やリスクの評価

を行い、計画に基づく変更であっても品質に悪影響が出ないようにあらかじめ影響評価と準備が必要です。

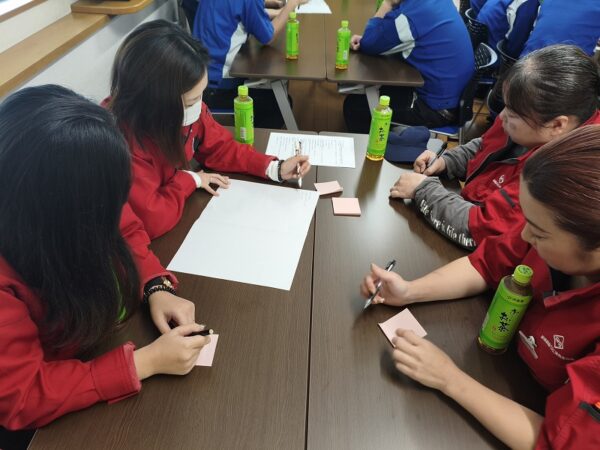

グループワーク

講義の後では、弊社における計画に対する障害である不良について、各部署でどのような種類の不良が起こり、対策をしているか話し合うグループワークも行いました。部署ごとに分かれた各グループで具体的な内容(仕上げならば削りすぎ、プレス場ならば曲げ方向のミス)等が上がりましたが対策としてはやはり単純な見間違いや思い込みが多く、ダブルチェックや確認が早期発見。減少に繋がるというのは共通の見解でした。

これからも弊社では、ISO周知のための継続的な取り組みを進めてまいります。

参加者の感想とまとめ

- 出荷工程管理部

新入社員として最近入ってきたので前回の講習を受けていない。ISOがどのようなものか、ある程度簡単なレクチャーが上長からあると理解しやすくなると思った。グループワークは各自意見が出ていてよかった。 - 第一製造部

食事中に会話があるのはいいが、話題の提供は必要無いし、食事時間も限られているので無理には無くていいと思った。ISOを知る機会があるのは良いと思い、時間もちょうど良かった。 - 第一製造部

交代で講師役の人が分かりやすく説明してくれているので理解しやすい。ISOの具体的内容を知らない人は多いと思うので、どのような内容か分かるのはいいと思う。 - 第二製造部

リスクや機会に対する例え話は分かりやすく、説明は理解できたと思うがそれを実作業にあてはめて考えるのは少し難しいと感じました。

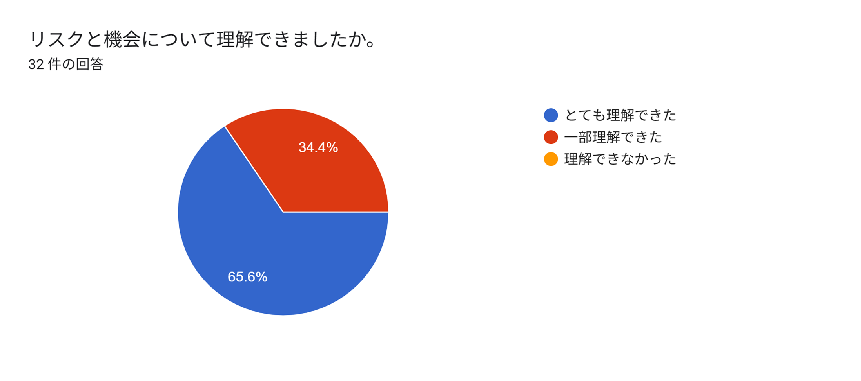

また、全体アンケートは以下のようになっておりました。

質問3では紡織の品質目標についてを問う記述形式の質問でしたが、大部分の方が正しく理解して回答されていました。

次回の研修ではこれらのアンケートや御意見を元により分かりやすく伝えられるように努力していきたいと思います。第4回ISO9001研修は11月12日(水)の予定です。